登记数量激增,田间却无药可用?杀线虫剂市场的繁荣与隐忧

伴随线虫病害防控需求的持续释放,我国杀线虫剂市场近年来发展势头强劲;2013 年市场总值约 4.58 亿元,2016 年突破 8 亿元,较 2013 年增长近一倍,2017 年更是达到 10 亿元规模。

作为制约我国农业高质量发展的 “隐形灾害”,线虫病害的防控效果直接关乎粮食安全、农产品品质与农业生态可持续性。而杀线虫剂作为线虫病害应急防控的核心手段,其农药登记状况不仅是行业技术发展水平的直观体现,更深刻折射出农业绿色转型背景下的政策导向与市场需求。

一、我国杀线虫剂农药登记整体状况

我国杀线虫剂登记历经二十余年发展,已形成化学杀线虫剂与生物杀线虫剂并行的二元体系。在化学杀线虫剂领域,呈现出 “核心品种高度集中” 的显著特征。 基于噻唑膦开发的单剂或复配产品占比最多,成为设施蔬菜、经济作物线虫防控的主力品种。生物杀线虫剂则迎来快速发展期,登记数量实现跨越式增长。

——登记数量。截至目前,我国处于登记有效期内的杀线虫剂农药产品已达 159 个。其中,原药(母药、母粉)为15个,单剂为94个,混剂为50个。

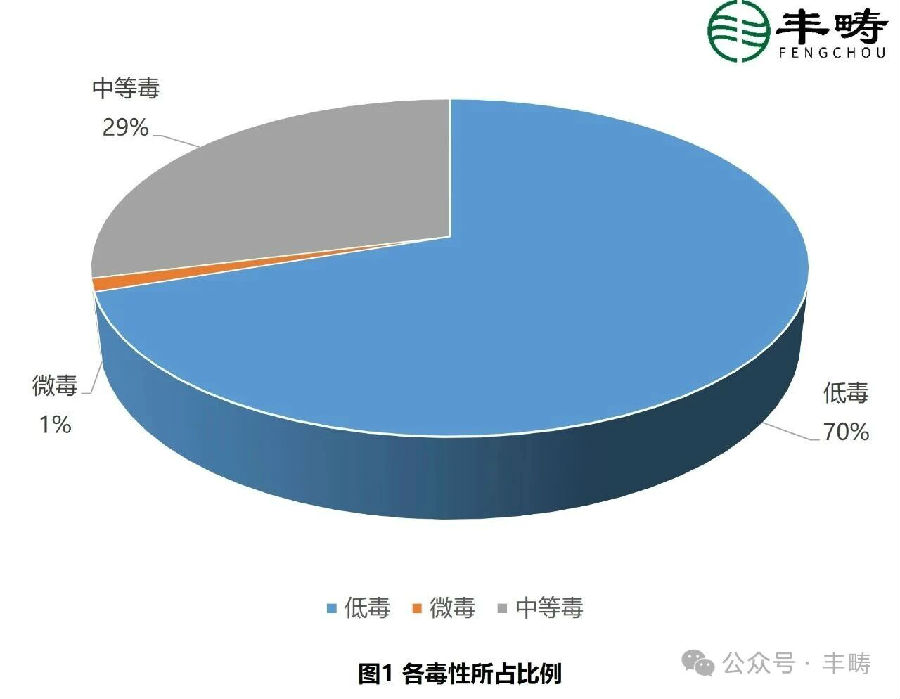

——产品毒性。如图1所示,登记产品共涉及3种毒性,没有高毒、剧毒。微毒、低毒、中等毒分别为2个、111个(含40个低毒(原药高毒))、46个(含15个中等毒(原药高毒)),占比依次为1%、70%、29%。

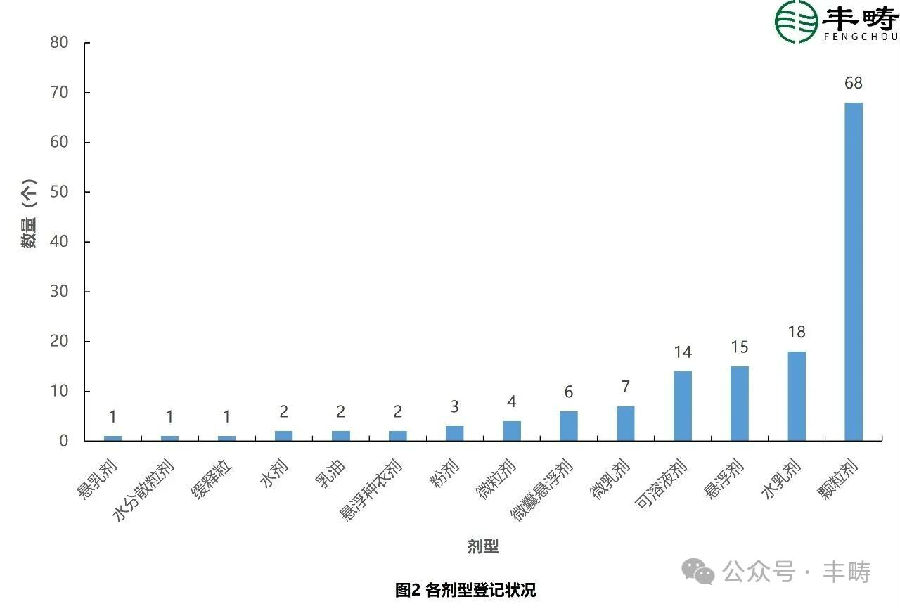

——产品剂型。如图2所示,登记产品共包括14种( 类) 剂型,分别是悬乳剂、水分散粒剂、缓释粒、水剂、乳油、悬浮种衣剂、粉剂、微粒剂、微囊悬浮剂、微乳剂、可溶液剂、悬浮剂、水乳剂、颗粒剂。其中,颗粒剂登记数量最多,为68个;水乳剂、悬浮剂、可溶液剂分别为18个、15个、14个;其余均低于10个。水乳剂、悬乳剂等环保友好剂型逐渐替代传统乳油,既提升了施用便利性,也降低了环境风险。

——登记企业。由表1可知,杀线虫剂农药登记产品数量在 2 个及以上的企业有17家,其余登记产品数量均为1个。其中,河南蕴农植保科技有限公司、佛山市盈辉作物科学有限公司登记数量最多,均为6个;山东省联合农药工业有限公司为5个,云南微态源生物科技有限公司为3个。

——登记作物。我国杀线虫剂登记主要集中于线虫危害高发的经济作物与粮食作物,登记作物主要以黄瓜最多,还有水稻、小麦、大豆、番茄、西瓜、马铃薯、烟草、草莓、花卉、姜、三七、胡椒、甘蔗、山药、柑橘树、松树、香蕉、西葫芦、茄子、苦瓜、胡萝卜、甜瓜、甘薯、柑橘树等。可知,蔬菜(番茄、黄瓜等设施作物)、大豆、小麦、烟草、香蕉等成为登记热点。

——防治对象。我国杀线虫剂农药登记的防治对象主要以根结线虫主,还有线虫、干尖线虫病、根腐线虫、半穿刺线虫、茎线虫、松材线虫、孢囊线虫等。其中,根结线虫、大豆胞囊线虫等优势种群是主要防治对象。这种登记导向与我国线虫病害的发生格局高度契合,有效缓解了重点产区的防控压力。

二、我国杀线虫剂农药原药与制剂登记分析

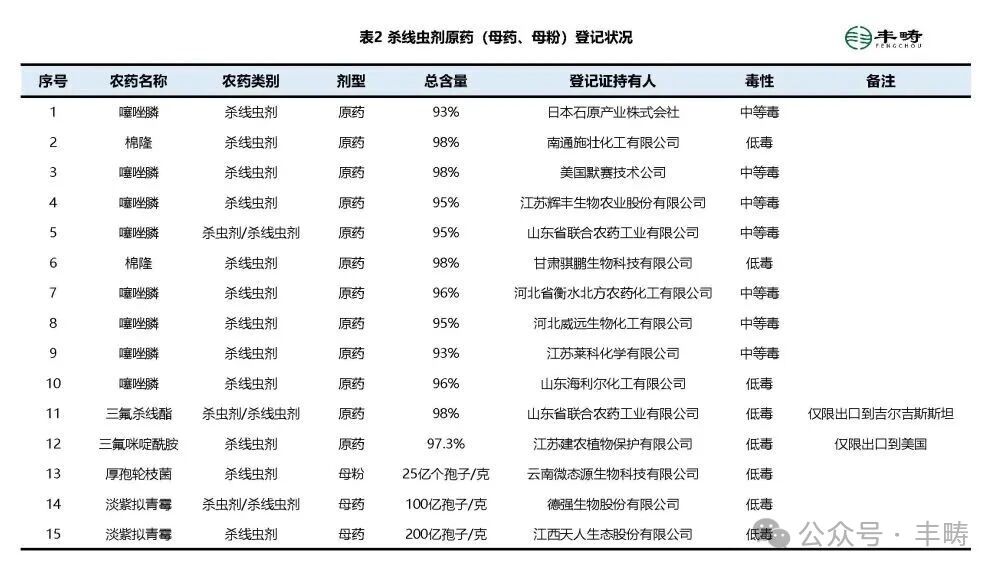

——原药(母药、母粉)登记状况。由表2可知,杀线虫剂原药为12个(含2个仅限出口),母药为2个,母粉为1个。其中,原药成分分别是噻唑膦、棉隆、三氟杀线酯(仅限出口到吉尔吉斯斯坦)、三氟咪啶酰胺(仅限出口到美国),登记数量依次是8个、2个、1个、1个。母药、母粉成分均为微生物农药,2个母药均是淡紫拟青霉,1个母粉是厚孢轮枝菌。

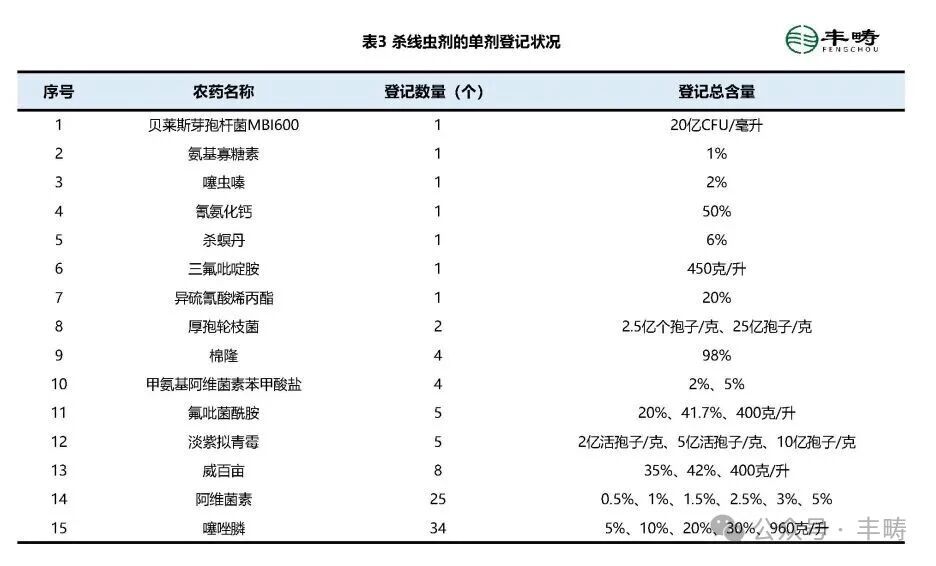

——单剂登记状况。由表3得知,单剂登记了94个,登记成分包括化学农药、微生物农药等,分别是贝莱斯芽孢杆菌MBI600、氨基寡糖素、噻虫嗪、氰氨化钙、杀螟丹、三氟吡啶胺、异硫氰酸烯丙酯、厚孢轮枝菌、棉隆、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氟吡菌酰胺、淡紫拟青霉、威百亩、阿维菌素、噻唑膦;其中,生物化学农药有氨基寡糖素,微生物农药有贝莱斯芽孢杆菌MBI600、厚孢轮枝菌、淡紫拟青霉,植物源农药有异硫氰酸烯丙酯。噻唑膦登记数量最多,为34个,含量分别有5%、10%、20%、30%、960克/升。阿维菌素为25个,含量分别有0.5%、1%、1.5%、2.5%、3%、5%。威百亩为8个,含量分别有35%、42%、400克/升。

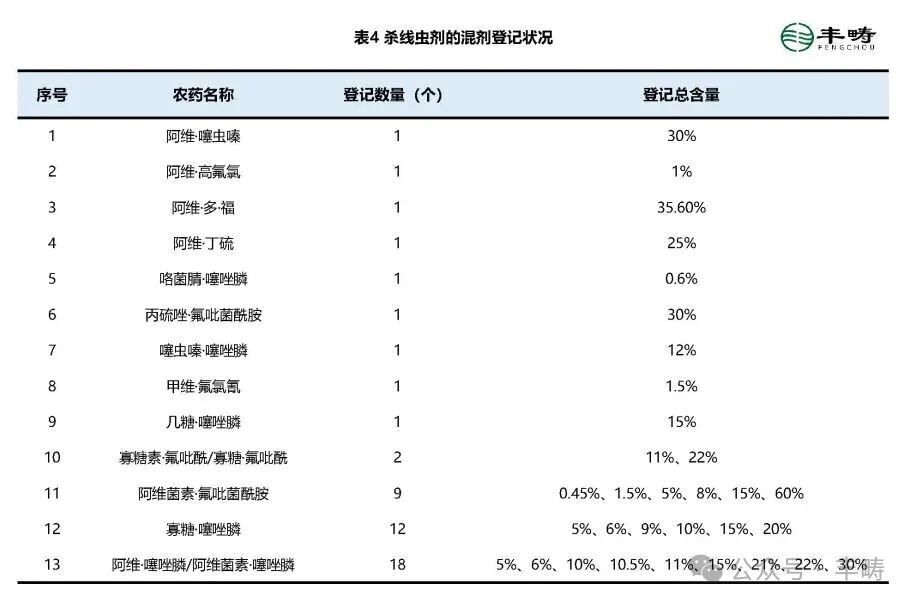

——混剂登记状况。由表4得知,混剂登记了50个,登记成分主要是阿维菌素、甲氨基阿维菌素、噻唑膦、丁硫克百威、氟氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯、氟吡菌酰胺、氨基寡糖素、咯菌腈、丙硫唑、多菌灵、福美双、几丁聚糖、噻虫嗪。其中,生物化学农药有氨基寡糖素、几丁聚糖。二元复配制剂最多,三元复配制剂仅为1个。阿维·噻唑膦/阿维菌素·噻唑膦登记数量最多,为18个,寡糖·噻唑膦为12个,阿维菌素·氟吡菌酰胺为9个,寡糖素·氟吡酰/寡糖·氟吡酰为2个,其余均为1个。值得关注的是,自主创新品种取得突破,2024 年丙硫唑首次作为杀线虫剂与氟吡菌酰胺复配登记成功,其独特的作用机制为抗性线虫防控提供了新路径,标志着我国在杀线虫剂自主创制领域迈出重要步伐。

三、登记现状背后的深层矛盾与挑战

我国杀线虫剂农药登记状况呈现了登记品类结构以化学与生物二元格局渐显、登记应用以聚焦重点作物与靶标到导向、登记主体格局以本土企业主导与国际品牌补充等特征。但登记现状背后也伴随着深层矛盾与挑战,如品种结构性短缺,核心依赖与创新不足并存;抗性风险管理滞后,登记政策与实际需求脱节;生物制剂发展瓶颈,登记优势未转化为市场优势;政策监管与产业发展的协同性不足。

——品种结构性短缺,核心依赖与创新不足并存。化学杀线虫剂登记存在严重的 “路径依赖”,噻唑膦的高占比导致作用机制单一,长期连续使用已引发根结线虫等优势种群的抗药性问题,部分产区防效下降 30% 以上。虽然生物杀线虫剂登记数量激增,但产品同质化严重,近 70% 的产品集中于淡紫拟青霉等,缺乏新靶点、新机制的创新品种。同时,针对香蕉穿孔线虫、马铃薯金线虫等检疫性线虫的专用杀线虫剂登记较少,难以满足跨境种苗检疫与局部疫情防控的需求。

——抗性风险管理滞后,登记政策与实际需求脱节。目前我国杀线虫剂登记尚未建立完善的抗性风险评估与管理机制。部分新型药剂如氟吡菌酰胺等 SDHIs 类产品,因作用位点单一,抗性风险较高,但登记时缺乏强制复配要求或轮换使用指导。此外,抗药性监测数据与登记审批的衔接不足,难以根据田间抗性变化及时调整登记政策,导致部分药剂在登记后短期内即出现防控失效问题,既造成资源浪费,也加剧了线虫病害的防控难度。

——生物制剂发展瓶颈,登记优势未转化为市场优势。尽管生物杀线虫剂登记数量有所增长,但市场渗透率仍较低,核心原因在于产品稳定性与成本控制的双重制约。微生物制剂如淡紫拟青霉对土壤环境要求较高,在酸性或低有机质土壤中防效波动较大;同时,生物制剂的生产工艺复杂,成本较化学药剂高出 20%-30%,影响了农户的接受度。此外,生物杀线虫剂的登记评审标准与化学药剂趋同,其独特的作用机制与环境安全性未得到充分考量,导致部分潜力品种因登记周期过长而错失市场机遇。

——政策监管与产业发展的协同性不足。环保政策的收紧推动了高毒杀线虫剂的淘汰,但替代品种的研发与登记速度未能同步跟进,部分传统产区出现 “无药可用” 的困境。同时,登记审批流程对创新品种的支持力度有待加强,自主创制杀线虫剂的登记周期长,远超国际平均水平,导致企业研发积极性受挫。此外,针对设施农业、生态农业等不同种植模式的差异化登记政策缺失,难以满足多样化的防控需求。

四、我国杀线虫剂登记的未来展望

我国杀线虫剂登记正处于从 “数量增长” 向 “质量提升” 的转型关键期,面临着品种结构、抗性管理、政策协同等多重挑战。未来,需以技术创新为核心,以政策优化为保障,以产业协同为路径,推动杀线虫剂登记向多元化、精准化、绿色化方向发展。通过构建 “创新 - 登记 - 应用” 的良性循环体系,既能有效防控线虫病害,保障农业生产安全,又能推动农业生态可持续发展,为我国农业高质量发展提供坚实支撑。

——技术创新导向,推动品种多元化与精准化。未来杀线虫剂登记将聚焦 “绿色创新” 与 “精准防控” 两大方向。在化学杀线虫剂领域,鼓励开发与现有品种无交互抗性的新型化合物,如三氟丁烯类、噁二唑硫醚类等,同时加强复配制剂登记,通过不同作用机制的组合延缓抗性发展,如丙硫唑与氟吡菌酰胺的复配模式可作为典型范例推广。在生物杀线虫剂领域,重点支持基因工程菌、植物源提取物等新型产品登记,突破淡紫拟青霉等传统品种的局限,开发适应不同土壤环境的专用制剂。此外,针对检疫性线虫和复合侵染病害,加快专用杀线虫剂的登记审批,构建全方位的防控产品体系。

——政策优化方向,完善抗性管理与创新激励机制。建立杀线虫剂抗性风险分级登记制度,对高抗性风险品种强制要求标注抗性管理建议,推行 “登记 - 监测 - 更新” 的动态管理模式。优化登记审批流程,为自主创制品种开辟绿色通道,缩短登记周期,同时设立专项基金支持新型杀线虫剂的研发与登记。加强国际合作,引进国外先进的低毒高效品种,推动登记标准与国际接轨,提升我国杀线虫剂的国际竞争力。

——产业发展路径,促进登记与应用场景深度融合。推动杀线虫剂登记与种植模式、施药技术的协同创新。针对设施农业的高集约化特点,鼓励登记土壤消毒专用剂型如微波协同消毒剂、缓释颗粒剂;针对大田作物,重点发展种子处理剂,减少土壤污染。加强 “登记 - 推广 - 培训” 一体化建设,将登记产品的使用技术纳入农技推广体系,提高农户的科学用药水平,推动登记优势转化为实际防控效果。同时,引导企业加强品牌建设,提升本土创新品种的市场认可度,打破国际品牌的高端垄断。

——生态防控导向,构建 “化学 - 生物 - 生态” 协同登记体系。在农业绿色转型的背景下,杀线虫剂登记将不再局限于单一产品,而是向 “综合防控方案” 延伸。鼓励登记与抗性品种、轮作制度、天敌生物相兼容的杀线虫剂,推动 “化学防控 + 生物防控 + 生态调控” 的一体化登记模式。同时,加强杀线虫剂的环境风险评估,将土壤微生物多样性、水生生物安全性等指标纳入登记评审体系,实现防控效果与生态安全的有机统一。

游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!