槟榔介壳虫难防,陕西先农帮你忙!

槟榔是单子叶植物纲、初生目、棕榈科、槟榔属常绿乔木,茎直立,乔木状,高10多米,最高可达30米,有明显的环状叶痕,雌雄同株,花序多分枝,子房长圆形,果实长圆形或卵球形,种子卵形,花果期3~4月。主产于海南岛、福建、云南、广西、台湾等地,春末及秋初,采收成熟的果实后,用水煮,干燥,剥去果皮,取出种子,晒干,浸透切片或者是捣碎使用。

槟榔含有多种人体所需的营养元素和有益物质,槟榔原果的主要成分为31.1%的酚类、18.7%的多糖、14.0%的脂肪、10.8%的粗纤维、9.9%的水分、3.0%的灰分和0.5%的生物碱。槟榔还含有20多种微量元素,其中11种为人体必需的微量元素;槟榔还具有驱虫消积、行气利水的作用。现代药理学证实,其具有麻痹各种虫体的作用;具有抑制皮肤真菌、流感病毒、幽门螺杆菌的作用;具有促进唾液、汗腺分泌的作用;具有增加肠蠕动的作用;具有减慢心率、降低血压的作用;具有缩瞳的作用等,深受人们的喜欢和青睐!

但近年来,随着槟榔种植效益高,种植面积的扩大,槟榔上的介壳虫等病虫害因发生频繁、数量多,危害也逐年加重,加上药剂防治效果又不理想,导致槟榔产量和质量明显下降,直接影响了槟榔市场供需要求和果农的种植收益,成为槟榔生产上亟需解决的重要问题,广大果农期盼有高效安全、环保优质的新药剂、新技术有效防控槟榔暴发介壳虫,确保槟榔种植高产稳产、增产增收。

槟榔生长习性、种植效益与市场行情分析

槟榔作为海南地区的重要经济作物,其生长管理具有鲜明的季节特性。槟榔属温湿热型阳性植物,喜高温、雨量充沛湿润的气候环境。常见散生于低山谷底、岭脚、坡麓和平原溪边热带季雨林次生林间,也有成片生长于富含腐殖质的沟谷,山坎、疏林内及微酸性至中性的沙质壤土荒山旷野。主要分布在南北纬28°之间,最适气温在10-36℃,最低温度不低于10℃、最高温度不高于40℃,海拔0-1000米,年降雨量1700-2000毫米的地区均能生长良好。

经济效益好:槟榔经济价值高,每公顷可种植1500-2000株左右。中国槟榔品种产量高,单株产量可达30kg左右,经济价值高。中国海南、台湾、湖南等地群众自古就有消费槟榔的习惯,是主要的咀嚼食品。目前仅加工产值就达35亿元,提供就业岗位20万个.市场潜力大,随着科学技术的注入,深加工产品种类丰富,消费市场逐渐扩大,市场前景更好。槟榔种植的收益情况分析:常规种植情况下:一亩槟榔的纯利润大概为20000元左右。一亩地大约能种植槟榔120棵左右,按近年来每棵平均收入300元左右计算,成本在100元左右,纯利润在200元/棵左右。由此可见,种植槟榔具有较高的利润率。即使考虑到市场波动和成本上升的风险,只要收购价格保持相对稳定或继续上涨,槟榔种植仍然是一个较为盈利的农业项目。

市场需求旺:随着槟榔市场的不断扩大和消费者对槟榔产品的需求增加,槟榔种植的市场前景仍然广阔。特别是在海南等槟榔主产区,由于气候和土壤条件适宜,槟榔的产量和品质都相对较高,更容易获得市场的认可和青睐。

政策支持多:海南等地区政府也出台了一系列政策措施,鼓励和支持槟榔产业的发展。这包括提供种植技术指导、资金支持、市场推广等方面的帮助和扶持,为槟榔种植户提供了更好的发展机遇和保障。

风险系数大:一是市场波动。虽然当前槟榔市场收购价格较高,但市场价格受多种因素影响,如产量、品质、政策等。因此,种植户需要密切关注市场动态和价格变化,及时调整种植计划和销售策略。二是自然灾害。槟榔种植过程中可能受到台风、干旱等自然灾害的影响,导致产量减少或品质下降。种植户需要加强防灾减灾措施,提高应对自然灾害的能力。需要注意的是,槟榔种植也面临一些挑战,如病虫害问题、政策监管趋严等。

槟榔介壳虫发生症状与危害习性

槟榔树可能受到多种病虫害的侵袭,影响生长和产量。种植户需要加强病虫害防治工作,采取科学合理的防治措施。尤其是槟榔介壳虫近年来暴发成灾,而且常规药剂又很难,成为直接影响槟榔优质高产、提质增效的主要瓶颈,应引起高度重视,做到对症用药,提高防效。

介壳虫是槟榔虫害的的一种,其危害大,常发生在槟榔的叶子及果实上,如果防治不及时会严重影响槟榔的质量和产量。

为什么槟榔介壳虫暴发又难防呢?因为介壳虫原来属于槟榔的次要害虫,因此大部分种植户在种植管理和病虫害防治时不够重视。当介壳虫达到一定数量,便会对槟榔叶、茎、果实造成严重难以挽回的损失。介壳虫靠吸食槟榔叶、茎、果中的汁液为生,还会引发煤污病,损害果实表面。这是用药防治,由于介壳虫虫龄比较大,而且一般体表都被有蜡质或躲藏在介壳内,药剂渗透性差、不易接触虫体,加上介壳虫产生抗性,所以一般常规防治效果都很差,很能控制介壳虫的发生为害,使得广大果农束手无策、烦脑头疼,迫切需要高效安全、绿色环保的新药剂、新技术,对症用药,精准施药,有效防控,增产增收。

1.槟榔介壳虫危害症状

(图:介壳虫引发槟榔叶片煤污病)

初期:枝条发黑枯萎、叶片上有黄色斑点,果实表面出现黄褐色斑点。

后期;叶片黄化、脱落,枝条、茎干枯死,果实斑点化,使果实失去食用价值和商品价值。

严重时大量果实脱落,果园发生介壳虫放任不管达到3年以上,整片果园就会丧失生产价值,危害十分严重。

2.槟榔介壳虫常见种类。常见的蚧壳虫有草履蚧、吹绵蚧、桑白蚧、椰圆盾蚧、矢尖蚧等。

3.槟榔介壳虫发生原因及发生特点

由于介壳虫体积小,繁殖快,种类多,幼虫后期被蜡质层保护,所以防治起来较困难,对槟榔易产生严重的危害。不同地区发生代数差异很大,南方省份一年可发生多代。

湿度的影响:主要表现在低湿条件下介壳虫的存活率降低。过高的湿度往往有利于介壳虫发生,很少引起若虫死亡。而当湿度低于15%时,若虫会大量死亡,因此,干旱的年份不利于介壳虫的发生。

气候的影响:温度、降雨和风对介壳虫的种群数量影响较大。如吹绵蚧适于在温暖潮湿的环境条件下生活,雌成虫在气温25~26℃,湿度较高时产卵最多,而在15℃以下时产卵减少。

温度的影响:若虫正常活动的适宜温度为22~28℃,超过32℃则开始死亡,在40℃以上或-12℃时即大量死亡。

槟榔介壳虫高效绿色防控技术

1.农业防治

一是重点加强植物检疫工作,防治带虫植物入境或出境,介壳虫极易随苗木的调运传播。二是加强栽培管理,增强植物的抗性。冬季树干涂白,高度一般为1.1至1.2米,可起到很好的防治效果。三是加强果园管理,及时施肥和灌水,满足果树对水肥的需要,提高果树的抗虫能力。四是结合整形修剪,烧毁带虫枝条,当虫量少时,可用粗毛刷刷除虫卵,捕杀幼虫。

2.高效化学防控

(1)适期防治,精准用药。防治介壳虫最有效的方法还是药剂防治,在防治介壳虫时一定要抓住卵孵化盛期至若虫1~2龄高峰期用药最为重要,此时介壳虫体表还没有形成蜡质,用药防治事半功倍。一般在每年的5~6月份,秋季8~9月份是防治介壳虫的最佳时期。在虫害多发时期,选用先农高效品牌优质产品,适期防治,精准用药。

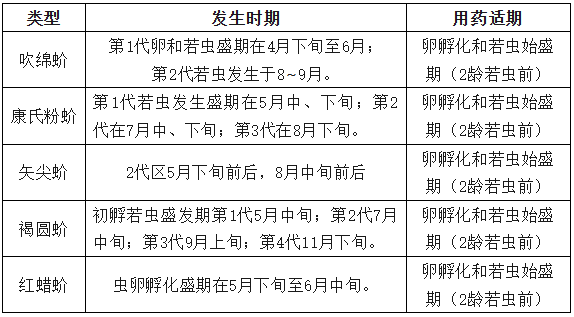

表1槟榔、柑橘等果树上介壳虫发生时期与用药适期

(2)选择高效对路药剂,对症用药提高防效

高效对路防治药剂的选择:基于杀扑磷退市和毒死蜱的限用、环保剂型的转型需要、套袋技术的普及、农户防治意识的淡薄、介壳虫发生和为害逐年加重趋势的大背景下,陕西先农聚焦小虫领域,专注于抗性介壳虫治理专家的战略定位。目前,陕西先农在抗性小虫尤其是在介壳虫综合防治方面已培育了以喜耀®33%螺虫?噻嗪酮SC、集介令®25%吡丙?噻嗪酮SC、先腾®15%氟啶?吡丙醚SE、先立卡®35%啶虫脒?氟啶虫酰胺WG、介碎®40%噻嗪酮SC、先介®50%氯氟?毒死蜱EC等为代表品牌产品,成为全国防治果树等介壳虫方面登记品种最多的厂家,形成了具有核心竞争力的介壳虫综合防治解决方案。

(3)高效药剂防治介壳虫的关键使用技术

槟榔介壳虫5月上中旬进入产卵盛期,5月下旬至6月上旬若虫盛发;二代卵发生期为7月上旬至8月中旬,7月中旬出现若虫。防治一、二龄若虫与抑制虫卵相结合,建议选用15%氟啶?吡丙醚SE 3000倍液,或25%吡丙?噻嗪酮SC 1500倍液交替喷雾,还可抑制虫卵。在果实膨大期和放秋梢期间,防治二、三、四代若虫,可选用33%螺虫?噻嗪酮SC 2000倍液喷雾。果实膨大期间由于气温比较高,介壳虫发生较快,用33%螺虫?噻嗪酮SC 2000倍液进行防治。注意晴天喷施,喷药要均匀;叶片正反面都要喷到药,尤其是叶子反面。虫害严重的7~10天喷一次,虫害一般的10~15天一次,均能达到很好的防治效果。

(4)选用高效药械,确保防治质量。目前,有些槟榔果园施药器械结构单一落后,亟待解决果园施药难、受药不均、机械化作业水平低,农机与农艺融合不充分、创新度不高、施药安全性低等问题,果树规模化、标准化种植需要使用适合果园管理的植保机械和病虫害专业化统防统治。大力推广电动弥雾机、自走式长喷杆或长管机动喷雾机和与植保无人机相结合,推广果园农药精准喷施技术和设备,确保精准高效施药,雾滴达到叶面湿润欲滴为宜。

槟榔介壳虫难防,陕西先农帮你忙!先农介壳虫防治产品资源丰富、证件新颖、药效出众,以“喜耀®”为首的添加“BAK®特种助剂”的介壳虫防治系列产品,通过在全国多年多地多作物上的推广使用,以其优异的杀灭介壳虫效果及安全性,为作物解决介壳虫危害、保护作物健康、提升果实品质,从而赢得了广大种植者的好评与认可!

游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!